ブログBLOG

10月13日「説明会」を開催しました(成年後見制度について)

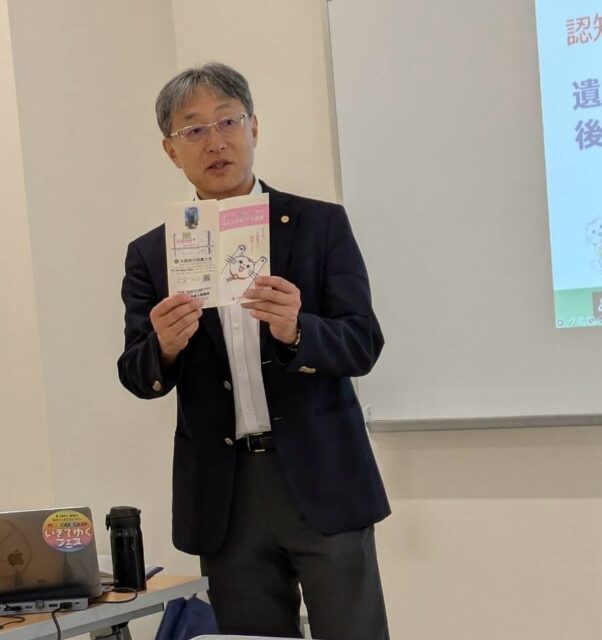

令和7年10月13日スポーツの日、豊中市庄内コラボセンター会議室にて「認知症への備えとして」と題しまして、「遺言書の書き方と後見制度の説明会」を開催しました。当日は9名の方にお越しいただきました。説明の途中でもご質問をいただくなど盛況だったと自認しています。

個別具体的には書けませんが、説明会の後「俺の思いは子供達には話しているが、それでもいいか?」とか「家庭が複雑なんですが、子供には書き残した方がいいでしょうか」とお尋ねになる方もいらっしゃいました。「遺言書がなくとも、遺産分割協議書があれば相続手続自体はできますが、ただ遺言書がなければ、相続手続きのスタート地点が変わったり、なによりあなた様の想いは書き残された方がいいと思います」と回答させていただきました。

当日、お話しした概要は

・遺言書の書き方 その種類と書き方(+サンプル文も付けています)

・成年後見制度 2種類あって法定後見と任意後見の違い

こちら2点を説明いたしました。

今日のブログでは、成年後見制度について説明いたします。

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方々を法律的に保護し、支援するための制度です。この制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分類されます。

1. 法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になっている方のために、家庭裁判所が「後見人」「保佐人」「補助人」といった援助者を選任する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型に分かれます。

後見(こうけん)

対象となる方: 判断能力が常に欠けている状態の方

援助する人: 成年後見人

特徴: 成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を代理することができます。また、本人が行った不利益な契約などを取り消すことができます(日常生活に関する行為を除く)。

保佐(ほさ)

対象となる方: 判断能力が著しく不十分な方

援助する人: 保佐人

特徴: 保佐人は、お金の貸し借りや不動産の売買など、法律で定められた重要な行為について、本人が行う際に同意を与えたり、本人が同意を得ずに行った行為を取り消したりすることができます。家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について代理権が与えられることもあります。

補助(ほじょ)

対象となる方: 判断能力が不十分な方

援助する人: 補助人

特徴: 3つの類型の中で最も軽度の状態を対象とします。家庭裁判所の審判によって定められた特定の法律行為について、同意権や取消権、代理権が与えられます。

2. 任意後見制度

任意後見制度は、現在は十分な判断能力がある方が、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、どのような支援をしてもらいたいかを公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

特徴:本人の意思の尊重: 将来の財産管理や身上監護(生活や療養に関する事柄)の内容を、本人の意思に基づいて自由に決めることができます。

後見人を自分で選べる: 信頼できる家族や友人、専門家などを任意後見人に指定できます。

効力の発生: 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから契約の効力が生じます。

こちらの説明文で十分に理解されるのは難しいと思います。制度を利用した場合の費用も気になるところと思います。

まずは、当事務所までお問い合わせ下さい。

豊中市、北摂地域で相続手続、遺言書作成、成年後見人について

行政書士をお探しの皆さま 杉本行政書士事務所にご相談ください。

◼️こんなお悩みありませんか?

・大切な方が亡くなった。急なことで、どこから手を付けてよいかわからない

・相続人や相続財産を調べられない

・忙しくて役所や金融機関に行く時間がない

・足もとが悪くて相談に行けない

・遺言書を書きたいが、どう書けばいいかわからない

◼️成年後見制度をご存知でしょうか!

後見制度には2種類の制度があります。

法定後見制度

ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています

任意後見制度

ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。「ご自身で選んだ人を決めておくことができる」ここがポイントです。詳しくは、杉本行政書士事務所までお問合せください。